LENGUA CASTELLANA GRADO 6°

SEMANA 39 Y 40

RECUPERACIONES LENGUA CASTELLANA AÑO 2025

TALLER DE RECUPERACIÓN GRADO 6

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

Realizar el siguiente taller escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado y completo. El taller tiene valor de dos notas: la parte escrita y la sustentación. El taller debe ser aprobado con ambas notas con 3.0

I PARTE: La narración

Realiza la lectura del siguiente texto y responde las preguntas:

TEXTO 1

Érase una vez un anciano poeta, muy bueno. Un atardecer, cuando estaba en casa, el tiempo se puso muy malo. En la calle llovía a cántaros, pero el anciano se encontraba muy a gusto en su cuarto, junto a la estufa asando manzanas.

-Ni un pelo de la ropa les quedará seco a los infelices que este temporal haya pillado fuera de casa -dijo, pues era un poeta de muy buenos sentimientos.

-¡Ábrame! ¡Tengo frío y estoy empapado! -gritó un niño desde fuera, mientras, llorando, llamaba a la puerta llorando.

-¡Pobrecillo! -dijo el anciano, abriendo la puerta. Allí se encontró un niño sin camisa y en calzones, con el agua chorreando por pelo, tirando de frío.

-¡Pobre pequeño! -exclamó el compasivo poeta, cogiéndolo de la mano-. ¡Ven conmigo, que te calentaré! Voy a darte algo de beber y una manzana.

El pobre niño parecía un verdadero angelito, pero estaba pálido de frío y tiritaba con todo su cuerpo. Sostenía en la mano un arco magnífico, pero estropeado por la lluvia; con la humedad, los colores de sus flechas se habían borrado y mezclado unos con otros.

El poeta se sentó junto a la estufa, puso al chiquillo en su regazo, le escurrió el agua del cabello, le calentó las manitas en las suyas y le preparó una bebida caliente. El pequeño no tardó en rehacerse: el color volvió a sus mejillas y, saltando al suelo, se puso a bailar alrededor del anciano poeta.

-¡Eres un chico alegre! -dijo el viejo-. ¿Cómo te llamas?

-Me llamo Amor -respondió el pequeño-. ¿No me conoces? Ahí está mi arco, con el que disparo; puedes creerme. Mira, ya ha vuelto el buen tiempo, y la luna brilla.

-Pero tienes el arco estropeado -observó el anciano.

-¡Mala cosa sería! -exclamó el chiquillo, y, recogiéndolo del suelo, lo examinó con atención-. ¡Bah!, ya se ha secado; no le ha pasado nada; la cuerda está bien tensa. ¡Voy a probarlo!

Tensó el arco, le puso una flecha y, apuntando, disparó certero, atravesando el corazón del buen poeta.

-¡Ya ves que mi arco no está estropeado! -dijo, y con una carcajada se marchó.

¿Se había visto un chiquillo más malo? ¡Disparar así contra el viejo poeta, que lo había acogido en la caliente habitación, se había mostrado tan bueno con él y le había dado tan exquisito vino y sus mejores manzanas!

El buen señor yacía en el suelo, llorando; realmente lo habían herido en el corazón.

-¡Oh, qué niño tan pérfido es ese Amor! Se lo contaré a todos los chiquillos buenos, para que estén tretas de Amor, pero este continuó haciendo de las suyas, pues realmente es de la piel del diablo. Cuando los estudiantes salen de sus clases, él marcha a su lado, con un libro debajo del brazo y vestido con levita negra. No lo reconocen y lo cogen del brazo, creyendo que es también un estudiante, y entonces él les clava una flecha en el pecho.precavidos y no jueguen con él, pues procurará causarles algún daño.

Todos los niños y niñas buenos a quienes contó lo sucedido se pusieron en guardia contra las Sí, siempre va detrás de la gente. Un día hirió en el corazón a tu padre y a tu madre. Pregúntaselo, verás lo que te dicen. Créeme, es un chiquillo muy travieso este Amor; nunca quieras tratos con él; acecha a todo el mundo. Piensa que un día disparó una flecha hasta a tu anciana abuela; pero de eso hace mucho tiempo. Ya pasó, pero ella no lo olvida. ¡Caramba con este diablillo de Amor! Pero ahora ya lo conoces y sabes lo malo que es.

RESPONDE DE ACUERDO A LA LECTURA DEL TEXTO ANTERIOR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Explique cuál es el inicio del cuento, el conflicto y el desenlace, del cuento.2. Buscar en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el cuento.3. Explica cómo es el poeta4. ¿Por qué dice el texto que el niño es malo?5. Qué enseñanza podemos sacar de la historia LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

Realiza la lectura del siguiente texto y responde las preguntas:

LOS TRES HERMANOSUn anciano samurai, muy bueno en el arte de las peleas, sintió con tristeza que su vida estaba a punto de acabar. Tenía tres hijos, y les había enseñado el arte de los combates, pero no le dio tiempo a enseñarles el de la defensa, por lo que temía que fueran blanco fácil para sus atacantes.

El hombre pensó qué podía dejar a sus hijos como legado, algo que pudiera ayudarlos y protegerlos. Y entonces recordó que había labrado durante mucho tiempo unas hermosas flechas de madera.

– Ya sé cuál será mi legado-dijo para sí orgulloso.

Y así, un día, llamó a sus tres hijos y les dijo.

– Mi vida llega a su fin y quiero dejaros un legado a cada uno de vosotros. En todo este tiempo os he enseñado cosas básicas de ataque pero os falta aprender lo más importante, que es la defensa. Por eso, cada uno de vosotros por separado aún corréis mucho peligro. Pero he encontrado la forma de haceros fuertes.

Diciendo esto, el samurai ofreció a cada uno de sus hijos una flecha.

– ¿Una flecha? Pero padre… ¿cómo vamos a vencer con una simple flecha? ¡Podría partirla con mis manos!

– Es cierto, si intentas partirla, podrás hacerlo. Pero junta las tres flechas e intenta doblarlas.

El hijo hizo lo que le pidió su padre y efectivamente, fue incapaz de partirlas.

– Las tres flechas unidas son tan fuertes que no podréis doblarlas nunca. Lo mismo sucederá con cada uno de vosotros. Vuestra fortaleza reside en vuestra unión. Juntos, seréis realmente temibles.

Los tres hijos entendieron el mensaje y se convirtieron en bravos samurais a los que todos temían. Nunca combatían por separado. Su unión les hizo indestructibles,

RESPONDE DE ACUERDO A LA LECTURA DEL TEXTO ANTERIOR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Explique con sus propias palabras de qué trata el cuento anterior.2. Buscar en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el cuento.3. Qué tipo de narrador tiene la historia4. Identifica en el cuento los elementos de la narración (personajes, tiempo, lugar...)5. Explique quiénes son los tres hermanos6. Por qué fueron indestructibles los hermanos?7. Qué enseñanza podemos sacar de la historia

II PARTE: LA INTERTEXTUALIDAD

Realiza la lectura de los siguientes textos y responde las preguntas:Texto 1LAS DOS HORMIGASUna hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal, siempre tenía una terrible sed después de comer.

Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal:

– ¡Hola, amiga!- le dijo.

– ¡Hola!- contestó extrañada la hormiga del montículo de sal- ¡Que bueno ver otra hormiga por aquí! Comenzaba a sentirme muy sola…

– Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar.

– ¿Azúcar? ¿Y eso qué es?- preguntó extrañada la hormiga de la sal.

– ¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar.

– ¡Me parece una idea fantástica!- contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal.

-Ni un pelo de la ropa les quedará seco a los infelices que este temporal haya pillado fuera de casa -dijo, pues era un poeta de muy buenos sentimientos.

-¡Ábrame! ¡Tengo frío y estoy empapado! -gritó un niño desde fuera, mientras, llorando, llamaba a la puerta llorando.

-¡Pobrecillo! -dijo el anciano, abriendo la puerta. Allí se encontró un niño sin camisa y en calzones, con el agua chorreando por pelo, tirando de frío.

-¡Pobre pequeño! -exclamó el compasivo poeta, cogiéndolo de la mano-. ¡Ven conmigo, que te calentaré! Voy a darte algo de beber y una manzana.

El pobre niño parecía un verdadero angelito, pero estaba pálido de frío y tiritaba con todo su cuerpo. Sostenía en la mano un arco magnífico, pero estropeado por la lluvia; con la humedad, los colores de sus flechas se habían borrado y mezclado unos con otros.

El poeta se sentó junto a la estufa, puso al chiquillo en su regazo, le escurrió el agua del cabello, le calentó las manitas en las suyas y le preparó una bebida caliente. El pequeño no tardó en rehacerse: el color volvió a sus mejillas y, saltando al suelo, se puso a bailar alrededor del anciano poeta.

-¡Eres un chico alegre! -dijo el viejo-. ¿Cómo te llamas?

-Me llamo Amor -respondió el pequeño-. ¿No me conoces? Ahí está mi arco, con el que disparo; puedes creerme. Mira, ya ha vuelto el buen tiempo, y la luna brilla.

-Pero tienes el arco estropeado -observó el anciano.

-¡Mala cosa sería! -exclamó el chiquillo, y, recogiéndolo del suelo, lo examinó con atención-. ¡Bah!, ya se ha secado; no le ha pasado nada; la cuerda está bien tensa. ¡Voy a probarlo!

Tensó el arco, le puso una flecha y, apuntando, disparó certero, atravesando el corazón del buen poeta.

-¡Ya ves que mi arco no está estropeado! -dijo, y con una carcajada se marchó.

¿Se había visto un chiquillo más malo? ¡Disparar así contra el viejo poeta, que lo había acogido en la caliente habitación, se había mostrado tan bueno con él y le había dado tan exquisito vino y sus mejores manzanas!

El buen señor yacía en el suelo, llorando; realmente lo habían herido en el corazón.

-¡Oh, qué niño tan pérfido es ese Amor! Se lo contaré a todos los chiquillos buenos, para que estén tretas de Amor, pero este continuó haciendo de las suyas, pues realmente es de la piel del diablo. Cuando los estudiantes salen de sus clases, él marcha a su lado, con un libro debajo del brazo y vestido con levita negra. No lo reconocen y lo cogen del brazo, creyendo que es también un estudiante, y entonces él les clava una flecha en el pecho.precavidos y no jueguen con él, pues procurará causarles algún daño.

Todos los niños y niñas buenos a quienes contó lo sucedido se pusieron en guardia contra las Sí, siempre va detrás de la gente. Un día hirió en el corazón a tu padre y a tu madre. Pregúntaselo, verás lo que te dicen. Créeme, es un chiquillo muy travieso este Amor; nunca quieras tratos con él; acecha a todo el mundo. Piensa que un día disparó una flecha hasta a tu anciana abuela; pero de eso hace mucho tiempo. Ya pasó, pero ella no lo olvida. ¡Caramba con este diablillo de Amor! Pero ahora ya lo conoces y sabes lo malo que es.

Un anciano samurai, muy bueno en el arte de las peleas, sintió con tristeza que su vida estaba a punto de acabar. Tenía tres hijos, y les había enseñado el arte de los combates, pero no le dio tiempo a enseñarles el de la defensa, por lo que temía que fueran blanco fácil para sus atacantes.

El hombre pensó qué podía dejar a sus hijos como legado, algo que pudiera ayudarlos y protegerlos. Y entonces recordó que había labrado durante mucho tiempo unas hermosas flechas de madera.

– Ya sé cuál será mi legado-dijo para sí orgulloso.

Y así, un día, llamó a sus tres hijos y les dijo.

– Mi vida llega a su fin y quiero dejaros un legado a cada uno de vosotros. En todo este tiempo os he enseñado cosas básicas de ataque pero os falta aprender lo más importante, que es la defensa. Por eso, cada uno de vosotros por separado aún corréis mucho peligro. Pero he encontrado la forma de haceros fuertes.

Diciendo esto, el samurai ofreció a cada uno de sus hijos una flecha.

– ¿Una flecha? Pero padre… ¿cómo vamos a vencer con una simple flecha? ¡Podría partirla con mis manos!

– Es cierto, si intentas partirla, podrás hacerlo. Pero junta las tres flechas e intenta doblarlas.

El hijo hizo lo que le pidió su padre y efectivamente, fue incapaz de partirlas.

– Las tres flechas unidas son tan fuertes que no podréis doblarlas nunca. Lo mismo sucederá con cada uno de vosotros. Vuestra fortaleza reside en vuestra unión. Juntos, seréis realmente temibles.

Los tres hijos entendieron el mensaje y se convirtieron en bravos samurais a los que todos temían. Nunca combatían por separado. Su unión les hizo indestructibles,

Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal, siempre tenía una terrible sed después de comer.

Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal:

– ¡Hola, amiga!- le dijo.

– ¡Hola!- contestó extrañada la hormiga del montículo de sal- ¡Que bueno ver otra hormiga por aquí! Comenzaba a sentirme muy sola…

– Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar.

– ¿Azúcar? ¿Y eso qué es?- preguntó extrañada la hormiga de la sal.

– ¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar.

– ¡Me parece una idea fantástica!- contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal.

La hormiga de la montaña de sal visita a la hormiga del azúcar

Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer.

Y después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina.

– ¡Que bueno que viniste, amiga! Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar.

– ¡De acuerdo!- contestó la hormiga de la sal.

Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal.

– ¡Vaya, qué curioso!- dijo la hormiga de la sal- Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamas azúcar y yo la llamo sal.

– No puede ser- dijo extrañada la otra hormiga- Yo he probado la sal y no se parece en nada… A ver, abre la boca.

Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca.

– ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prueba de nuevo…

La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo a azúcar.

– ¡Mmmmmm! ¡Deliciosa! ¡Es una maravilla!!- dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar.

Texto # 2

Las hormigas amigas

¡Qué ruido tan infernal!

gritó enfadada la hormiga,

y se tapó las antenas

dando la espalda a su amiga.

¡Tampoco toco tan mal!

dijo dejando el violín,

y apenada y cabizbaja

muy triste se fue de allí.

Al otro día la hormiga

acostumbrada al concierto,

echaba en falta a su amiga,

con bastante desconcierto.

Cuando la vio en el camino,

le pidió que regresara,

y que tocara el violín

como siempre acostumbraba.

Tocó la hormiga el violín,

y otra vez desafinó,

pero contenta la hormiga

esta vez no le importó

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura de los textos anteriores:

1. De qué trata el texto #1 "Las dos hormigas" cuente con sus propias palabras

2. De qué trata el poema, el texto # 2 "Las hormigas amigas"

3. Describa las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2 ¿En qué se parecen?

4. En qué se diferencian las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2

5. Explica cuál de los dos textos te gustó más y por qué

III PARTE: LA POESÍA Y LAS FIGURAS LITERARIAS

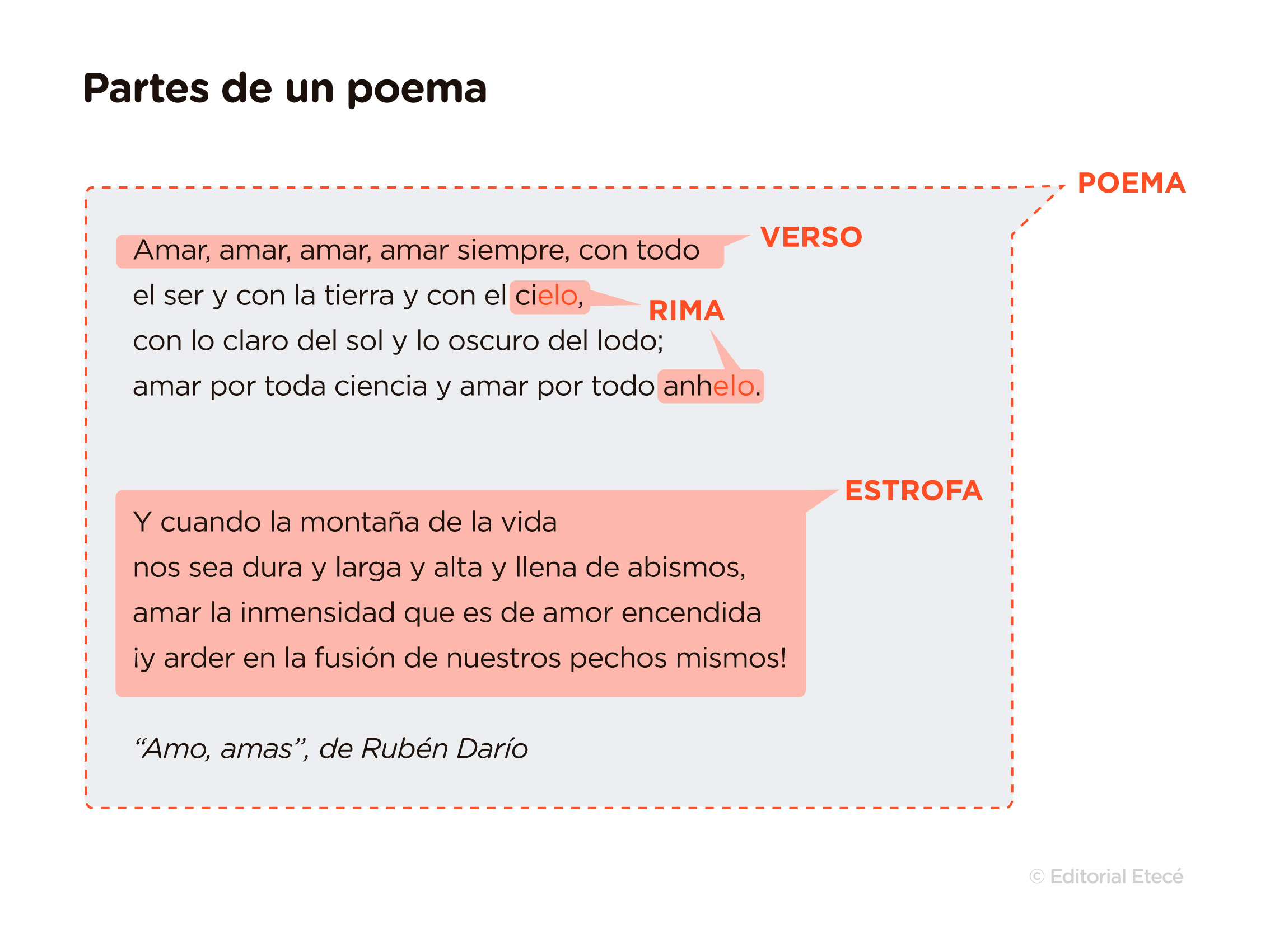

1. Qué es un poema?

2. Cuáles son las partes del poema?

3. Cuántas estrofas tiene el poema 1 y 2

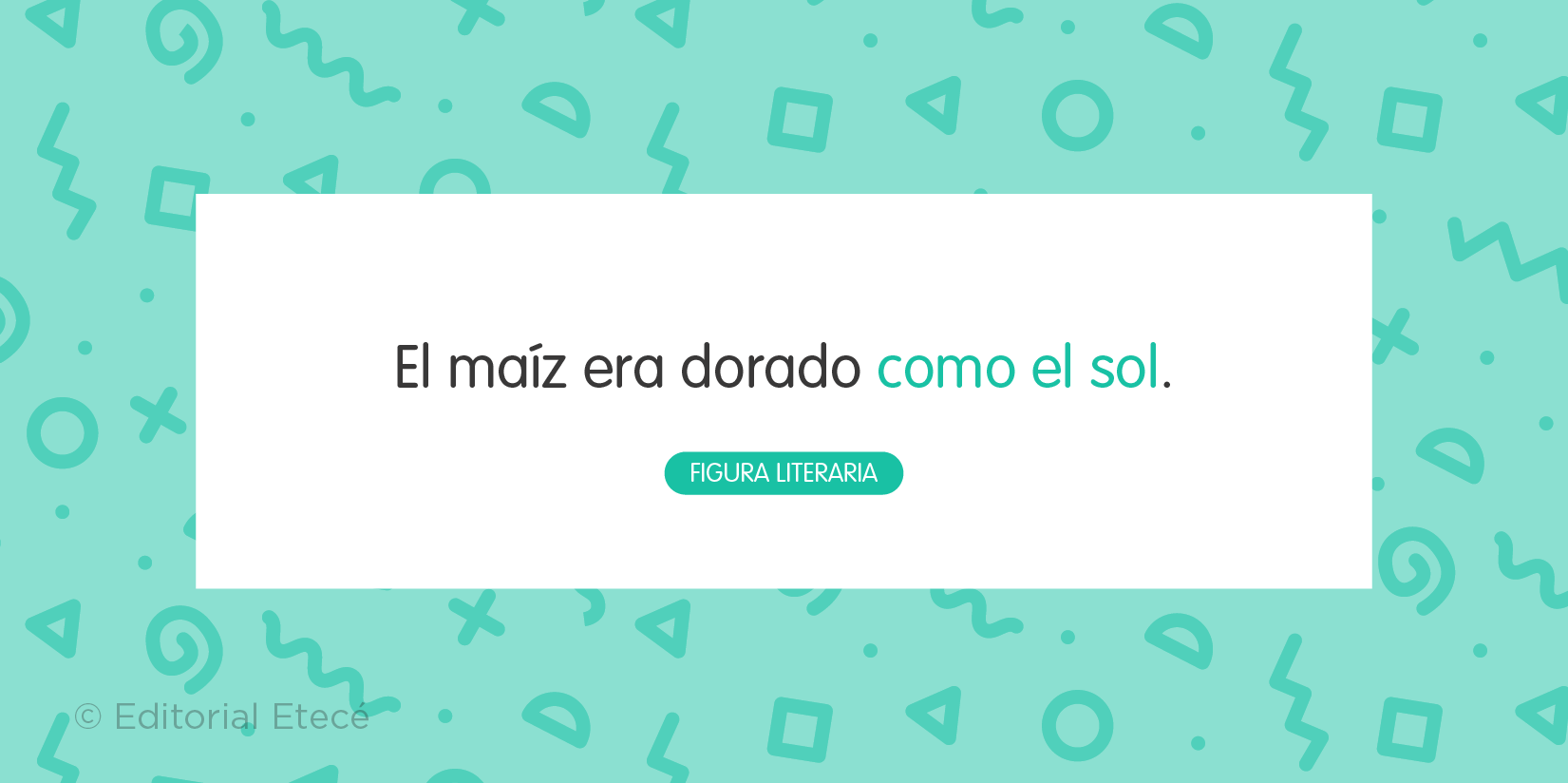

4. Consulte las siguientes figuras literarias y realice un ejemplo de cada una: Símil, metáfora, etopeya, prosopografía, retrato,personificación, hipérbole.

5. Cuáles figuras literarias hay en los poemas anteriores? Explique.

IV PARTE:

LA NOTICIA TEXTO INFORMATIVO Y LA ARGUMENTACIÓN

Consulte CINCO noticias y responda:

1. Explica de qué trata cada noticia

2. Qué piensas de cada noticia, realiza un comentario de mínimo 10 líneas.

3. ¿Por qué son importante estas noticias que consultaste?

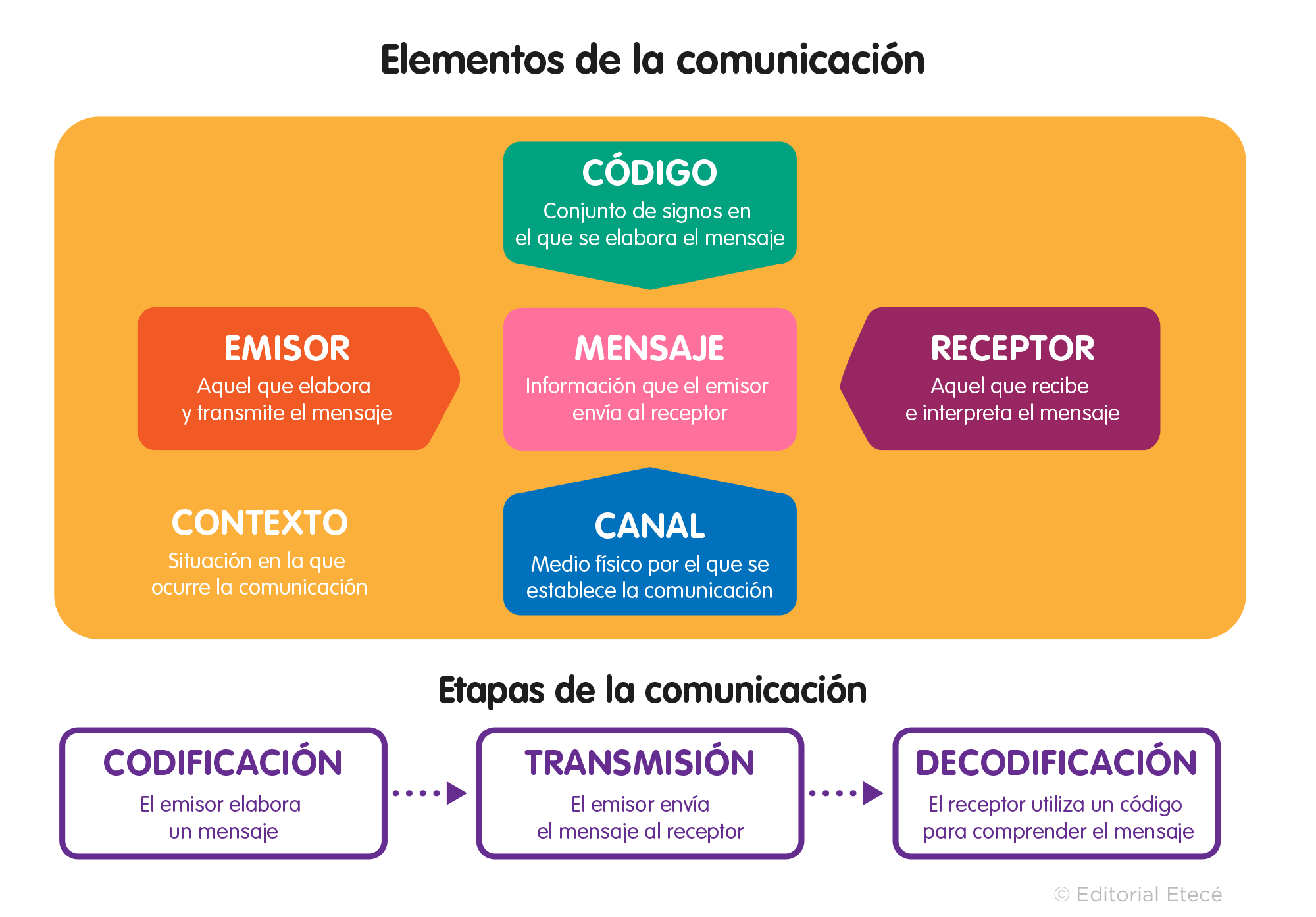

4. Cuáles con los elementos de la comunicación, explique: enunciante, destinatario, mensjae, Realice dos ejemplos de comunicación y señales los elementos.

ARGUMENTACIÓN

1. Qué es argumentar

2. En qué situaciones podemos argumentar

3. Realice dos ejemplos de argumentación.

4. Analice los siguientes enunciados y explique tres razones por las que está de acuerdo con lo que se dice:

a. Es mejor vivir en el campo que en la ciudad

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

b. La contaminación del medio ambiente es responsabilidad del ser humano

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

c. Las comidas rápidas no son buenas para la salud

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

PAUTAS DE EVALUACIÓN

El taller debe entregarse completo, escrito a mano, en hojas de block bien presentado.

El taller tiene valor de dos notas, una es el trabajo escrito y la otra es la sustentación. Para aprobar el refuerzo debe obtener una nota de 3.0 tanto en el trabajo escrito como en la sustentación. Por lo tanto debes estudiar.

Si tienes alguna duda puedes preguntar a la docente de la materia.

Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer.

Y después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina.

– ¡Que bueno que viniste, amiga! Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar.

– ¡De acuerdo!- contestó la hormiga de la sal.

Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal.

– ¡Vaya, qué curioso!- dijo la hormiga de la sal- Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamas azúcar y yo la llamo sal.

– No puede ser- dijo extrañada la otra hormiga- Yo he probado la sal y no se parece en nada… A ver, abre la boca.

Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca.

– ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prueba de nuevo…

La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo a azúcar.

– ¡Mmmmmm! ¡Deliciosa! ¡Es una maravilla!!- dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar.

Texto # 2

Las hormigas amigas

¡Qué ruido tan infernal!

gritó enfadada la hormiga,

y se tapó las antenas

dando la espalda a su amiga.

¡Tampoco toco tan mal!

dijo dejando el violín,

y apenada y cabizbaja

muy triste se fue de allí.

Al otro día la hormiga

acostumbrada al concierto,

echaba en falta a su amiga,

con bastante desconcierto.

Cuando la vio en el camino,

le pidió que regresara,

y que tocara el violín

como siempre acostumbraba.

Tocó la hormiga el violín,

y otra vez desafinó,

pero contenta la hormiga

esta vez no le importó

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura de los textos anteriores:

1. De qué trata el texto #1 "Las dos hormigas" cuente con sus propias palabras

2. De qué trata el poema, el texto # 2 "Las hormigas amigas"

3. Describa las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2 ¿En qué se parecen?

4. En qué se diferencian las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2

5. Explica cuál de los dos textos te gustó más y por qué

III PARTE: LA POESÍA Y LAS FIGURAS LITERARIAS

1. Qué es un poema?

2. Cuáles son las partes del poema?

3. Cuántas estrofas tiene el poema 1 y 2

4. Consulte las siguientes figuras literarias y realice un ejemplo de cada una: Símil, metáfora, etopeya, prosopografía, retrato,personificación, hipérbole.

5. Cuáles figuras literarias hay en los poemas anteriores? Explique.

IV PARTE:

LA NOTICIA TEXTO INFORMATIVO Y LA ARGUMENTACIÓN

Consulte CINCO noticias y responda:

1. Explica de qué trata cada noticia

2. Qué piensas de cada noticia, realiza un comentario de mínimo 10 líneas.

3. ¿Por qué son importante estas noticias que consultaste?

4. Cuáles con los elementos de la comunicación, explique: enunciante, destinatario, mensjae, Realice dos ejemplos de comunicación y señales los elementos.

ARGUMENTACIÓN

1. Qué es argumentar

2. En qué situaciones podemos argumentar

3. Realice dos ejemplos de argumentación.

4. Analice los siguientes enunciados y explique tres razones por las que está de acuerdo con lo que se dice:

a. Es mejor vivir en el campo que en la ciudad

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

b. La contaminación del medio ambiente es responsabilidad del ser humano

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

c. Las comidas rápidas no son buenas para la salud

Razón 1_____________________________________

Razón 2_____________________________________

Razón 3_____________________________________

PAUTAS DE EVALUACIÓN

El taller debe entregarse completo, escrito a mano, en hojas de block bien presentado.

El taller tiene valor de dos notas, una es el trabajo escrito y la otra es la sustentación. Para aprobar el refuerzo debe obtener una nota de 3.0 tanto en el trabajo escrito como en la sustentación. Por lo tanto debes estudiar.

Si tienes alguna duda puedes preguntar a la docente de la materia.

RECUPERACIONES

LENGUA CASTELLANA II PERÍODO GRADO 6°

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

Realizar el siguiente taller escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado y completo.

El taller tiene valor de dos notas: la parte escrita y la sustentación. Para pasar la recuperación se debe aprobar ambas notas.

Por lo tanto se debe estudiar para sustentar.

I PARTE

1. Signos de puntuación

II PARTE

LECTURA COMPRENSIVA

Realiza la lectura del texto: El terror de 6°B lo encuentras en el siguiente link, debes copiarlo y pegarlo en google.

https://www.laprovidenciarecoleta.cl/escuela/wp-content/uploads/2020/05/EL-TERROR-DE-6-B_compressed.pdf

Responde de acuerdo a la lectura:

1. Explica: ¿por qué crees que se escribieron estas historias relatadas en el libro?

2. De qué trata la historia: “El día que no hubo clase”

3. En la historia: “Un árbol terminantemente prohibido”, explica cuáles son las cosas que están prohibidas en el colegio del cuento

4. Explica cuál es el conflicto de la historia: “El terror de sexto B”

5. Describe los personajes de esta historia

6. Qué enseñanza te dejó la historia. “El terror de sexto B”

7. Cuál es el problema que está planeando en la historia: “Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia”

8. Qué significa saber perder, según esta historia

9. Qué es el amor, en la historia “Un amor demasiado grande”, explica y cámbiale el final a la historia

10. Explica: qué importancia tiene el colegio en la vida de las personas

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

Entrega el taller escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado y completo.

El taller tiene valor de dos notas: la parte escrita y la sustentación. Para pasar la recuperación se debe aprobar ambas notas.

Por lo tanto se debe estudiar para sustentar.

RECUPERACIONES

LENGUA CASTELLANA I PERÍODO GRADO 6°

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

Realizar el siguiente taller escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado y completo.

El taller tiene valor de dos notas: la parte escrita y la sustentación. Para pasar la recuperación se debe aprobar ambas notas.

Por lo tanto se debe estudiar para sustentar.

I PARTE: LA NARRACIÓN Y SUS ELEMENTOS

Realiza la lectura del siguiente texto y responde las preguntas:

TEXTO 1

LOS TRES HERMANOSUn anciano samurai, muy bueno en el arte de las peleas, sintió con tristeza que su vida estaba a punto de acabar. Tenía tres hijos, y les había enseñado el arte de los combates, pero no le dio tiempo a enseñarles el de la defensa, por lo que temía que fueran blanco fácil para sus atacantes.

El hombre pensó qué podía dejar a sus hijos como legado, algo que pudiera ayudarlos y protegerlos. Y entonces recordó que había labrado durante mucho tiempo unas hermosas flechas de madera.

– Ya sé cuál será mi legado-dijo para sí orgulloso.

Y así, un día, llamó a sus tres hijos y les dijo.

– Mi vida llega a su fin y quiero dejaros un legado a cada uno de vosotros. En todo este tiempo os he enseñado cosas básicas de ataque pero os falta aprender lo más importante, que es la defensa. Por eso, cada uno de vosotros por separado aún corréis mucho peligro. Pero he encontrado la forma de haceros fuertes.

Diciendo esto, el samurai ofreció a cada uno de sus hijos una flecha.

– ¿Una flecha? Pero padre… ¿cómo vamos a vencer con una simple flecha? ¡Podría partirla con mis manos!

– Es cierto, si intentas partirla, podrás hacerlo. Pero junta las tres flechas e intenta doblarlas.

El hijo hizo lo que le pidió su padre y efectivamente, fue incapaz de partirlas.

– Las tres flechas unidas son tan fuertes que no podréis doblarlas nunca. Lo mismo sucederá con cada uno de vosotros. Vuestra fortaleza reside en vuestra unión. Juntos, seréis realmente temibles.

Los tres hijos entendieron el mensaje y se convirtieron en bravos samurais a los que todos temían. Nunca combatían por separado. Su unión les hizo indestructibles.

RESPONDE DE ACUERDO A LA LECTURA DEL TEXTO ANTERIOR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Explique con sus propias palabras de qué trata el cuento anterior.2. Buscar en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el cuento.3. Qué tipo de narrador tiene la historia4. Identifica en el cuento los elementos de la narración (personajes, tiempo, lugar...)5. Explique quiénes son los tres hermanos6. Por qué fueron indestructibles los hermanos?7. Qué enseñanza podemos sacar de la historia

II PARTE: LA INTERTEXTUALIDAD

Realiza la lectura de los siguientes textos y responde las preguntas:Texto 1LAS DOS HORMIGASUna hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal, siempre tenía una terrible sed después de comer.

Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal:

– ¡Hola, amiga!- le dijo.

– ¡Hola!- contestó extrañada la hormiga del montículo de sal- ¡Que bueno ver otra hormiga por aquí! Comenzaba a sentirme muy sola…

– Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar.

– ¿Azúcar? ¿Y eso qué es?- preguntó extrañada la hormiga de la sal.

– ¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar.

– ¡Me parece una idea fantástica!- contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal.

La hormiga de la montaña de sal visita a la hormiga del azúcar

Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer.

Y después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina.

– ¡Que bueno que viniste, amiga! Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar.

– ¡De acuerdo!- contestó la hormiga de la sal.

Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal.

– ¡Vaya, qué curioso!- dijo la hormiga de la sal- Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamas azúcar y yo la llamo sal.

– No puede ser- dijo extrañada la otra hormiga- Yo he probado la sal y no se parece en nada… A ver, abre la boca.

Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca.

– ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prueba de nuevo…

La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo a azúcar.

– ¡Mmmmmm! ¡Deliciosa! ¡Es una maravilla!!- dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar.

Texto # 2

Las hormigas amigas

¡Qué ruido tan infernal!

gritó enfadada la hormiga,

y se tapó las antenas

dando la espalda a su amiga.

¡Tampoco toco tan mal!

dijo dejando el violín,

y apenada y cabizbaja

muy triste se fue de allí.

Al otro día la hormiga

acostumbrada al concierto,

echaba en falta a su amiga,

con bastante desconcierto.

Cuando la vio en el camino,

le pidió que regresara,

y que tocara el violín

como siempre acostumbraba.

Tocó la hormiga el violín,

y otra vez desafinó,

pero contenta la hormiga

esta vez no le importó

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura de los textos anteriores:

1. De qué trata el texto #1 "Las dos hormigas" cuente con sus propias palabras

2. De qué trata el poema, el texto # 2 "Las hormigas amigas"

3. Describa las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2 ¿En qué se parecen?

4. En qué se diferencian las hormigas del texto #1 y las hormigas del texto #2

5. Explica cuál de los dos textos te gustó más y por qué

III PARTE: EL TEXTO EXPOSITIVO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lee el siguiente texto expositivo:

La importancia de los árboles en nuestro planeta

Los árboles son fundamentales para la vida en la Tierra. Ellos producen oxígeno, que es esencial para que los seres humanos y los animales puedan respirar. Además, los árboles ayudan a reducir la contaminación del aire y controlan la temperatura del planeta. También proporcionan hábitats para muchas especies de animales y plantas. Por estas razones, es importante proteger y plantar más árboles para mantener un equilibrio ecológico saludable.

Taller: 6 preguntas sobre el texto expositivo

- ¿Cuál es una de las funciones principales de los árboles según el texto?

- ¿De qué manera ayudan los árboles a reducir la contaminación?

- ¿Por qué son importantes los árboles para los animales y las plantas?

- ¿Qué se recomienda hacer para mantener un equilibrio ecológico saludable?

- ¿Qué producen los árboles que es esencial para los seres humanos y animales?

- ¿Cuál es el mensaje principal del texto sobre la importancia de los árboles?

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

1. ¿Qué son los medios de comunicación masiva?

2. Cuáles son los medios de comunicación masiva3. Explica la importancia de cada uno de los siguientes medios de comunicación masivaCinePrensaRadioCineTelevisiónInternet4. Completa el siguiente cuadro con la información que se requiere

MEDIOS DE COMUNCIACIÓN MASIVA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Cine

Prensa

Radio

Televisón

Internet

|

MEDIOS DE COMUNCIACIÓN MASIVA |

VENTAJAS |

DESVENTAJAS |

|

Cine |

|

|

|

Prensa |

|

|

|

Radio |

|

|

|

Televisón |

|

|

|

Internet |

|

|

BIENVENIDOS A NUESTRAS CLASES DE LENGUA CASTELLANA 2025

2. Importancia de la enseñanza de la asignatura de Lengua Castellana en la escuela.

3. Pautas de trabajo para el año en la asignatura.

4. Aclaración de dudas

5. Expectativas en la asignatura para este nuevo año.

Semana 3 y 4

Un protocolo es una síntesis que ordena y jerarquiza los puntos más relevantes tratados durante un evento académico (curso, seminario, taller). Es, en primer lugar,

una descripción objetiva de los temas, hechos o sucesos acaecidos durante la sesión o reunión y, en segundo lugar, un texto escrito de registro que describe, de manera precisa, el desarrollo de los aspectos fundamentales de un trabajo realizado.

Un protocolo es más que un acta, es decir, va más allá de recapitular de manera cronológica y puntual cada uno de los sucesos ocurridos en un evento o reunión.

Un protocolo tampoco es un simple resumen; no se limita a presentar una síntesis global de un tema genérico. De igual manera, el protocolo no es un ensayo crítico sobre un determinado proceso de trabajo. Menos todavía, un protocolo consiste en una compilación de opiniones sueltas, expuestas a lo largo de una sesión, encuentro o seminario.

El protocolo, como instrumento de trabajo y seguimiento de un proceso, es importante porque permite, entre otras cosas:

a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido.

b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante algún tipo de sesión.

c. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas prioritarios de una exposición, a la vez que dirigirla de manera consciente.

d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la reconstrucción de un proceso permite fijar con mayor fuerza campos de información.

e. Contar con una descripción narrada de primera mano que posibilita construir la memoria de un proceso y, al mismo tiempo registrar las decisiones fundamentales que se tomen en el curso de la discusión

f. Conocer las distintas formas y maneras como los participantes de un evento interpretan la experiencia, resaltando determinados hechos o enfatizando algunos puntos.

g. Identificar aquellos temas en los cuales el grupo logró una adecuada o inadecuada asimilación de los contenidos. De la misma manera, detectar cuáles temas, que eran importantes, pasaron desapercibidos por el grupo, o los vacíos que deben cubrirse en posteriores oportunidades. Y finalmente, evidenciar las zonas de consenso en torno a decisiones, asuntos o problemas.

Se puede utilizar cualquier estilo de redacción, pero insistiendo en la claridad, precisión y sencillez. Puede ayudarse de diagramas o esquemas aclaratorios.

Por su valor de registro, el protocolo debe tener una estructura lo suficientemente ágil y concreta como para que cualquier lector pueda enterarse, sin gran dificultad, de lo ocurrido durante el evento que se describe narrativamente.

Por lo mismo, es recomendable que un protocolo contenga las siguientes partes:

a. Una identificación de la situación: lugar geográfico, fecha, hora, objetivo o motivo del evento, participantes, duración, momentos de la sesión, etc.

b. Descripción de las actividades: si se hizo mediante una exposición o en trabajo en grupo, si fue utilizando un taller o una plenaria, o un grupo focal o una dinámica de observación, etc.

c. Temas tratados en orden de importancia: cuáles fueron las columnas vertebrales de la discusión, cuáles las líneas – fuerza que soportaron el desarrollo del evento. Aquí es donde el trabajo de escritura es de suma importancia, pues no se trata de enumerar los temas, sino de desarrollarlos narrativamente.

d. Decisiones o acuerdos fundamentales a que se llegaron: pueden referirse al inmediato o largo plazo, pueden haber surgido durante el desarrollo del evento y no siempre al final; pueden no haberse evidenciado como decisiones de manera explícita por lo cual, hay que inferirlas.

e. Tareas asignadas, compromisos establecidos, responsables: es el puente de conexión entre uno y otro evento o entre sesiones. Pueden consistir en: lecturas asignadas, trabajos por realizar, ejercicios formales y no formalizados, productos de diversa índole, etc. Es la clave registrar la importancia de la tarea dentro del proceso, y si hay responsables directos o si es una responsabilidad grupal.

De los protocolos académicos se aprenden dos cuestiones fundamentales.

Primero, se aprende a discutir, a distinguir entre la mera opinión y el real aporte. Se comprende que una intervención sólo constituye un aporte real a una discusión si beneficia a todos y si aumenta el conocimiento de todos sobre un tema. Muchas veces pensamos que lo importante en una discusión es opinar; después de haber intentado protocolar discusiones convertidas en “simples discusiones” aprendemos que lo importante es aportar y construir en colectivo, respetando la diferencia.

Segundo, se aprende a resumir una discusión, resaltando el avance del conocimiento grupal acerca de un cierto tema. Esto significa que se aprende a escuchar atentamente, buscando lo que une a todos los participantes en la discusión, incluso a través de sus divergencias. Se aprende a ir más allá de las intervenciones individuales y a reconocer los caminos de la discusión, los puntos de partida, las ramificaciones y los puntos de llegada.

PARTES DEL PROTOCOLO

CABECERA DEL PROTOCOLO: Evento (organizador), Fecha, Lugar y Duración. Número de protocolo.

DESARROLLO DEL TEMA: temas vistos, aportes importantes, socializaciones relevantes, actividades realizadas. Conclusiones…

COMPROMISOS: Si hay tareas asignadas y quiénes son los responsables.

FIN DEL PROTOCOLO: Firma del autor del Protocolo Función del protocolo en el ámbito del aprendizaje.

El protocolo es el momento de explicitar los procesos, es una oportunidad de hacer sugerencias sobre el contenido. Ese proceso que sensibilizó a alguien, se expresa.

Es un punto de partida, uno de esos criterios es el de selectividad, consignamos eventos, experiencias, pensamientos que son significativos y que tienen una importancia especial.

Esa selección de lo que es más importante, no es arbitraria, tiene que tener alguna justificación. Por ejemplo, al momento de determinar la temática de la sesión, se debe recurrir al criterio de la selección. Allí se dicen cosas que parecen interesantes, pero que son comentarios al margen del propósito general de la reunión, porque se desvió la conversación hacia ese lado, porque alguien quiso hacer un paréntesis o porque ocurrió algo insólito que de golpe nos hizo pensar eso, aunque no fuera lo más relacionado con el tema.

Otro criterio está relacionado con lo personal como sujeto participante en el proceso.

Por ejemplo, para alguien fue muy interesante una lectura, sus características y temáticas, esto lo recogería en su protocolo. Pero para otra persona, lo importante fue el procedimiento del trabajo en grupo, ya que arrojó más luces e hizo que el aprendizaje tuviera más significado. Esta no significa que cuando se hace un protocolo, se tenga libertad para poner allí lo que se le ocurra al protocolando, pero sí se tiene una cierta libertad para dar una versión de los hechos y que en el momento de ponerse en común, se puede complementar con lo que se agregue.

Entonces cuando volvemos a leer el protocolo, podemos encontrar momentos que pueden volver a tener un valor significativo, en términos conceptuales e investigativos.

Esa es la naturaleza de los protocolos.

Semana 5 y 6

- El texto narrativo.

- Conceptualización

- Características

- Tipos de narradores

- Elementos de la narración

Actividad de análisis literario

Texto analizado durante la clase en taller evaluativo

La idea que da vueltas

Autor: Gabriel García Márquez

Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Imagínese un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija menor de 14.

Está sirviéndole el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: “No sé, he amanecido con el presentimiento que algo grave va a suceder en este pueblo”. Ellos se reían de ella, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan.

El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces?” Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Pagó un peso y le preguntan: “Pero qué pasó si era una carambola muy sencilla”. Dice: “Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo”. Todos se ríen de él y el que se ha ganado un peso regresa a su casa, donde está su mamá.

Con su peso, feliz, dice: “Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto”. “¿Y por qué es un tonto?” –Dice: “Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Entonces le dice la mama: “No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen”. Una pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero. “Véndame una libra de carne”. En el momento en que está cortando agrega: “Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha la carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: “Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando y andan comprando cosas”. Entonces la vieja responde: “Tengo varios hijos, mejor deme cuatro libras”. Se lleva las cuatro libras y, para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, se paralizan las actividades y, de pronto, a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice: “¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo?” “Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto que es un pueblo donde todos los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol, se les caía a pedazos”. “Sin embargo, dice uno —nunca a esta hora ha hecho tanto calor”. “Pero si a las dos de la tarde es cuando más calor hay”. “Sí, pero no tanto calor como ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre han andado pajaritos que bajan: “Sí, pero nunca a esta hora”. Llega un momento de tal tensión para todos los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho —grita uno— yo me voy”.que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho —grita uno— yo me voy”.que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho —grita uno— yo me voy”.

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dice: “Si éste se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos”.

Y empiezan a desmantelar, literalmente, al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: “Que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda en nuestra casa”, y entonces incendia la casa y otros incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en éxodo de guerra, y, en medio de ellos, va la señora que tuvo el presagio exclamando: “Yo lo dije que algo grave iba a pasar, y... me dijeron que estaba loca”.

Estructura del texto narrativo

Como sucede en otros casos, el texto narrativo se estructura de la siguiente manera:

- Introducción: es la parte que permite plantear la historia o situación a narrar y donde se expone el conflicto que desarrollará las diversas situaciones.

- Nudo: consta del desarrollo, es decir, el grueso de la historia donde suceden los acontecimientos narrados.

- Desenlace: aquí es donde se resuelve el conflicto que se planteó en la introducción o planteamiento y se ha desarrollado durante el nudo.

Temas:

Elementos de la narración

Propósito: Reconocer e identificar los diferentes elementos de la narración

DESARROLLO DEL TEMA

LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

¿Cuáles son los elementos que componen una narración?Todos los textos narrativos que elaboramos, orales o escritos, e independientemente del ámbito al que pertenezcan, cotidiano, literario o periodístico, poseen unos elementos comunes:

Un narrador o narradores: se trata de la voz, o voces, que nos relatan la historia. Puede ser protagonista de los hechos que se narran, testigo o el vehículo transmisor o canal que nos cuenta o refiere algo que le ha ocurrido o le han contado.

Unos hechos o acciones: en toda narración es fundamental que ocurra algo. Los acontecimientos son la materia prima de todo texto narrativo. La forma en la que van sucediendo esos acontecimientos suele seguir un orden cronológico: los hechos se van sucediendo a medida que van apareciendo, hasta llegar a un desenlace. Este es el orden más habitual: presentación de una situación, desarrollo de los hechos y solución final; pero también pueden existir otras formas de ordenación, como veremos más adelante

Unos personajes: son los que protagonizan o intervienen, directa o indirectamente, en los acontecimientos que se nos presentan; pueden ser imaginarios, pero también reales, como cuando se trata de una anécdota o una biografía.

Un espacio: se trata del marco narrativo en el que se sitúan los acontecimientos narrados y en el que se desenvuelven los personajes reales o ficticios que los protagonizan. La descripción de este entorno ayuda a dotar a la narración de mayor verosimilitud, de entenderlo como algo auténtico.

Un tiempo o momento concreto: es el marco temporal en el que suceden los hechos que se narran.

Todos los textos narrativos que elaboramos, orales o escritos, e independientemente del ámbito al que pertenezcan, cotidiano, literario o periodístico, poseen unos elementos comunes:

Un narrador o narradores: se trata de la voz, o voces, que nos relatan la historia. Puede ser protagonista de los hechos que se narran, testigo o el vehículo transmisor o canal que nos cuenta o refiere algo que le ha ocurrido o le han contado.

Unos hechos o acciones: en toda narración es fundamental que ocurra algo. Los acontecimientos son la materia prima de todo texto narrativo. La forma en la que van sucediendo esos acontecimientos suele seguir un orden cronológico: los hechos se van sucediendo a medida que van apareciendo, hasta llegar a un desenlace. Este es el orden más habitual: presentación de una situación, desarrollo de los hechos y solución final; pero también pueden existir otras formas de ordenación, como veremos más adelante

Unos personajes: son los que protagonizan o intervienen, directa o indirectamente, en los acontecimientos que se nos presentan; pueden ser imaginarios, pero también reales, como cuando se trata de una anécdota o una biografía.

Un espacio: se trata del marco narrativo en el que se sitúan los acontecimientos narrados y en el que se desenvuelven los personajes reales o ficticios que los protagonizan. La descripción de este entorno ayuda a dotar a la narración de mayor verosimilitud, de entenderlo como algo auténtico.

Un tiempo o momento concreto: es el marco temporal en el que suceden los hechos que se narran.

Semana 7 y 8

Temas:

- El cuento

- Concepto

- Características

- Socialización

EL ENEMIGO VERDADERO

Un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era inofensivo.

En otra ocasión tropecé con una serpiente cascabel y se limitó a hacer sonar las maracas de su cola y a mirarme pacíficamente.

Hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera y comprobé que no era peligrosa.

Ayer fui atacado por una gallina, el animal más sanguinario y feroz que hay sobre la tierra.

SEMANA 9 -10

TEMA CLASE: LA LITERATURA ORAL

Es aquella que se transmite de manera hablada, no

escrita. Esto significa que, en lugar de leer un libro o un texto, las

historias, leyendas, mitos, canciones y poemas se cuentan de boca en boca, de

generación en generación.

Características

de la literatura oral:

1. Se transmiten de generación en generación oralmente.

2. Las personas la cuentan y la comparten entre sí. No tiene autor conocido.

3. Tienen elementos fantásticos, como animales que hablan, personas con poderes

mágicos.

4.

Enseñan

valores, como la importancia de la honestidad, la valentía, el respeto…

Textos que pertenecen a la

literatura oral:

1. Fábulas: narraciones donde sus personajes

son animales y tienen una moraleja.

- Mitos: narraciones que explican fenómenos naturales.

- Leyendas: narran la historia y costumbres

de un pueblo.

- Canciones y rimas populares – Coplas: Son canciones tradicionales y en verso como

poemas

- Refranes: dichos populares

TALLER DE LITERATURA ORAL

1. Escribe el

siguiente mito:

Creación del sol y la luna

"En la antigüedad, los dioses crearon al sol y la luna. El sol

vivía en el cielo durante el día, y la luna lo hacía de noche. Un día, la luna

le preguntó al sol por qué siempre brillaba más fuerte que ella, y el sol le

contestó: 'Porque debo dar calor y luz al mundo'. Pero la luna, triste, se fue

a esconder tras las montañas. Desde entonces, cada vez que el sol se oculta, la

luna brilla en su lugar."

2. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este mito?

3.

¿Cómo se relaciona este mito con la naturaleza

o el mundo que conocemos?

4.

Escribe la

siguiente leyenda:

La leyenda de La Llorona:

"Se cuenta que hace muchos

años, una mujer llamada María perdió a sus hijos de manera trágica. Desde

entonces, se la oye llorar por las noches buscando a sus hijos perdidos. Se

dice que su llanto puede escucharse cerca de ríos y lagos, y que aquellos que la

escuchan quedan atrapados por su tristeza."

5. ¿Por qué crees que las leyendas se cuentan de

generación en generación?

6.¿Cuál es la enseñanza de esta leyenda?

7. Explica qué quieren decir los siguientes refranes:

A. “A quien madruga, Dios le ayuda.”

B. No hay mal que dure cien años.

C. “Perro que ladra no muerde”

8. Ejemplo de copla, escribe la siguiente copla e inventa otra de un tema que te llame la

atención.

"A la orilla de un palmar, vi una niña cantar,

con una flor en el pelo, y el sol la hizo brillar."

Un león

Un león tiene melenas

cosa que gusta a las nenas

Y perilla de barbilla

Un león tiene colmillos

y garras por debajo los tobillos

Una cola que menea o contonea

con estilo de fino felino

Un león tiene melenas

y aunque no lo creas

no le gustan las peleas

el león calvo

Hubo un león en la selva

que se hizo famoso pronto

porque nació sin melena

y sin un pelo de tonto

Y creían en la selva

que estaría acomplejado,

pero siempre estaba alegre

rugiendo de lado a lado.

Como el león era calvo

todos así lo llamaron,

y por ser un gran ejemplo

como rey lo proclamaron.

SEMANA 13 y 14

¿Qué son los medios masivos de comunicación?

La irrupción de los medios masivos de comunicación dio lugar a un modo de comunicación, la comunicación de masas, que, a diferencia de la comunicación interpersonal, es pública, rápida y efímera.

- Pública porque se dirige de forma manifiesta a muchos receptores (la audiencia).

- Rápida porque procura llegar al mayor número de receptores en el menor tiempo posible.

- Efímera porque, en muchos casos, está orientada al consumo inmediato.

Algunas de las características de los medios masivos de comunicación son los siguientes:

- Condición. Los medios masivos de comunicación son a la vez métodos técnicos e institucionales orientados a la producción, transmisión y difusión de mensajes. Por ejemplo, la televisión no es solo una tecnología de transmisión de imágenes en movimiento, sino también el conjunto de personas y recursos involucrados en la realización de productos televisivos (programas de entretenimiento, noticieros, telenovelas).

- Distribución. Los medios masivos generan contenidos que se distribuyen a un gran número de personas. Estas conforman una audiencia colectiva heterogénea, de gustos e intereses diversos, y pertenecientes a diferentes clases sociales, edades y sexo.

- Variedad. Debido al carácter heterogéneo del público al que se dirigen, los medios masivos ofrecen una amplia variedad de opciones, tanto de contenido como de soporte o plataforma, para que cada persona pueda elegir aquellas que sean de su preferencia. La formación de conglomerados de multimedios, integrados por medios de comunicación de distinto tipo, constituye la máxima expresión de esta característica.

- Unidireccionalidad. Tradicionalmente, los medios masivos se han caracterizado por no permitir la interacción o feedback (como sí sucede, por ejemplo, en la comunicación interpersonal). Con el advenimiento de Internet, sin embargo, esta situación se ha modificado sensiblemente: en la web, los usuarios no solo reciben contenido, sino que también lo generan (YouTube es un ejemplo de ello). No obstante, el impacto y el alcance de este contenido está limitado por factores económicos, sociales y culturales.

- Ubicuidad. Los contenidos de los medios masivos pueden llegar a diferentes partes del mundo sin importar las distancias. Las barreras espaciales no constituyen un límite: un mismo contenido puede ser recibido en distintas horas y lugares. Así, por ejemplo, una película puede ser vista por diferentes públicos en diferentes momentos.

- Influencia. Los medios masivos moldean gustos e intereses, influyen en la manera de ver la realidad y, de este modo, contribuyen a la formación de la opinión pública. A su vez, los medios son permeables a los cambios sociales, lo que impacta en los contenidos que ofrecen.

De acuerdo con la tecnología o el formato utilizado, los medios masivos de comunicación se pueden clasificar en:

- Medios impresos. Constituyen el grupo de medios masivos más antiguos. Este grupo incluye a los libros (en particular, aquellos dirigidos a un público general, como las obras divulgación o la literatura de best seller), los periódicos, las revistas, los cómics, los folletos, los volantes y los panfletos.

- Radiodifusión. Pertenecen a este grupo la radio y la televisión, que transmiten contenidos a una audiencia masiva a través de medios electrónicos. Tradicionalmente, el medio empleado para la transmisión fueron las ondas electromagnéticas de radio. En la actualidad, se utilizan, además, tecnologías digitales.

- Cine. Surgido originalmente como una forma derivada de la fotografía, el cine fue el medio masivo de comunicación más importante hasta la llegada de la televisión, a fines de la década de 1940. Hoy en día, la tecnología cinematográfica analógica, basada en el soporte fílmico, convive con las nuevas tecnologías digitales.

- Internet. Constituye el desarrollo tecnológico de alcance masivo más reciente. La gran velocidad de difusión de la información y la versatilidad para incorporar diferentes tipos de contenidos y adaptarse a diversos públicos han hecho de internet el centro de los medios de comunicación. Se trata de un medio horizontal y multidireccional y descentralizado, en el que los usuarios son activos productores de contenido.

Fuente: https://concepto.de/medios-masivos-de-comunicacion/#ixzz7lYqUOGGT

La irrupción de los medios masivos de comunicación dio lugar a un modo de comunicación, la comunicación de masas, que, a diferencia de la comunicación interpersonal, es pública, rápida y efímera.

- Pública porque se dirige de forma manifiesta a muchos receptores (la audiencia).

- Rápida porque procura llegar al mayor número de receptores en el menor tiempo posible.

- Efímera porque, en muchos casos, está orientada al consumo inmediato.

Algunas de las características de los medios masivos de comunicación son los siguientes:

- Condición. Los medios masivos de comunicación son a la vez métodos técnicos e institucionales orientados a la producción, transmisión y difusión de mensajes. Por ejemplo, la televisión no es solo una tecnología de transmisión de imágenes en movimiento, sino también el conjunto de personas y recursos involucrados en la realización de productos televisivos (programas de entretenimiento, noticieros, telenovelas).

- Distribución. Los medios masivos generan contenidos que se distribuyen a un gran número de personas. Estas conforman una audiencia colectiva heterogénea, de gustos e intereses diversos, y pertenecientes a diferentes clases sociales, edades y sexo.

- Variedad. Debido al carácter heterogéneo del público al que se dirigen, los medios masivos ofrecen una amplia variedad de opciones, tanto de contenido como de soporte o plataforma, para que cada persona pueda elegir aquellas que sean de su preferencia. La formación de conglomerados de multimedios, integrados por medios de comunicación de distinto tipo, constituye la máxima expresión de esta característica.

- Unidireccionalidad. Tradicionalmente, los medios masivos se han caracterizado por no permitir la interacción o feedback (como sí sucede, por ejemplo, en la comunicación interpersonal). Con el advenimiento de Internet, sin embargo, esta situación se ha modificado sensiblemente: en la web, los usuarios no solo reciben contenido, sino que también lo generan (YouTube es un ejemplo de ello). No obstante, el impacto y el alcance de este contenido está limitado por factores económicos, sociales y culturales.

- Ubicuidad. Los contenidos de los medios masivos pueden llegar a diferentes partes del mundo sin importar las distancias. Las barreras espaciales no constituyen un límite: un mismo contenido puede ser recibido en distintas horas y lugares. Así, por ejemplo, una película puede ser vista por diferentes públicos en diferentes momentos.

- Influencia. Los medios masivos moldean gustos e intereses, influyen en la manera de ver la realidad y, de este modo, contribuyen a la formación de la opinión pública. A su vez, los medios son permeables a los cambios sociales, lo que impacta en los contenidos que ofrecen.

De acuerdo con la tecnología o el formato utilizado, los medios masivos de comunicación se pueden clasificar en:

- Medios impresos. Constituyen el grupo de medios masivos más antiguos. Este grupo incluye a los libros (en particular, aquellos dirigidos a un público general, como las obras divulgación o la literatura de best seller), los periódicos, las revistas, los cómics, los folletos, los volantes y los panfletos.

- Radiodifusión. Pertenecen a este grupo la radio y la televisión, que transmiten contenidos a una audiencia masiva a través de medios electrónicos. Tradicionalmente, el medio empleado para la transmisión fueron las ondas electromagnéticas de radio. En la actualidad, se utilizan, además, tecnologías digitales.

- Cine. Surgido originalmente como una forma derivada de la fotografía, el cine fue el medio masivo de comunicación más importante hasta la llegada de la televisión, a fines de la década de 1940. Hoy en día, la tecnología cinematográfica analógica, basada en el soporte fílmico, convive con las nuevas tecnologías digitales.

- Internet. Constituye el desarrollo tecnológico de alcance masivo más reciente. La gran velocidad de difusión de la información y la versatilidad para incorporar diferentes tipos de contenidos y adaptarse a diversos públicos han hecho de internet el centro de los medios de comunicación. Se trata de un medio horizontal y multidireccional y descentralizado, en el que los usuarios son activos productores de contenido.

Fuente: https://concepto.de/medios-masivos-de-comunicacion/#ixzz7lYqUOGGT

II PERÍODOSEMANA 15 Y 16

Temas:

Logros y temáticas a trabajar II período

Pautas de evaluación

Tema: Los signos de puntuaciónPropósito: Identificar los signos de puntuación y su función dentro del texto.

Los signos de puntuación, así, cumplen un cometido lógico y sintáctico en la lengua escrita, pues en la hablada ese rol lo cumplen los silencios y las pausas.

Su cometido principal es evitar las ambigüedades que puedan enturbiar la comprensión del discurso, pero también señalar las características especiales del mismo, como incisos, citas textuales, voces de personajes, etcétera. Además, permiten modular lo escrito, o sea, controlar la entonación con la que debe leerse, para así recomponer las sutilezas del lenguaje a partir del texto.

El documento más antiguo en el que se usan signos de puntuación es la Estela de Mesha, rey moabita del siglo IX a. C. Hoy en día están presentes en casi todas las lenguas, excepto en aquellas cuya tradición las reemplaza por espacios vacíos, como la escritura china o la maya. Esto se debe a que su forma de escritura concentra un significado entero en un único caracter, por lo que no hace falta realmente marcar el fin de una palabra o una frase.

Además, la utilización de los signos de puntuación responde a ciertas reglas fijas, estrictas, necesarias para garantizar la comprensión cabal del texto, y a ciertas diferencias de estilo a la hora de escribir, o sea, a la manera particular de hacerlo de cada quien.

Por ejemplo, una persona puede preferir las frases largas y con muchos incisos marcados por comas, o por el contrario las frases cortas separadas con puntos y aparte, pero en ningún caso puede resistirse a usar las comas y los puntos y aparte con el significado fijo que poseen en la lengua.

Los signos de puntuación en español son el punto «.», la coma «,», el punto y coma «;», los dos puntos «:», los puntos suspensivos «…», las comillas «“ ”», los paréntesis «( )» y corchetes «[ ]», los signos de exclamación «¡!» e interrogación «¿?», los guiones «-» y las rayas «─». A continuación los estudiaremos por separado.

Los signos de puntuación, así, cumplen un cometido lógico y sintáctico en la lengua escrita, pues en la hablada ese rol lo cumplen los silencios y las pausas.

Su cometido principal es evitar las ambigüedades que puedan enturbiar la comprensión del discurso, pero también señalar las características especiales del mismo, como incisos, citas textuales, voces de personajes, etcétera. Además, permiten modular lo escrito, o sea, controlar la entonación con la que debe leerse, para así recomponer las sutilezas del lenguaje a partir del texto.

El documento más antiguo en el que se usan signos de puntuación es la Estela de Mesha, rey moabita del siglo IX a. C. Hoy en día están presentes en casi todas las lenguas, excepto en aquellas cuya tradición las reemplaza por espacios vacíos, como la escritura china o la maya. Esto se debe a que su forma de escritura concentra un significado entero en un único caracter, por lo que no hace falta realmente marcar el fin de una palabra o una frase.

Además, la utilización de los signos de puntuación responde a ciertas reglas fijas, estrictas, necesarias para garantizar la comprensión cabal del texto, y a ciertas diferencias de estilo a la hora de escribir, o sea, a la manera particular de hacerlo de cada quien.

Por ejemplo, una persona puede preferir las frases largas y con muchos incisos marcados por comas, o por el contrario las frases cortas separadas con puntos y aparte, pero en ningún caso puede resistirse a usar las comas y los puntos y aparte con el significado fijo que poseen en la lengua.

Los signos de puntuación en español son el punto «.», la coma «,», el punto y coma «;», los dos puntos «:», los puntos suspensivos «…», las comillas «“ ”», los paréntesis «( )» y corchetes «[ ]», los signos de exclamación «¡!» e interrogación «¿?», los guiones «-» y las rayas «─». A continuación los estudiaremos por separado.

El punto

El punto es un signo fundamental a la hora de escribir, ya que sirve para introducir una pausa más o menos larga, dependiendo del caso. Suele colocarse al final de los enunciados (oraciones, frases), inmediatamente después del último caracter escrito, sin espacios de por medio. Existen tres tipos distintos de punto, que son:

- Punto y seguido. Empleado para separar las frases y oraciones de un mismo párrafo, después de introducirlo es necesario dar un espacio y comenzar con una mayúscula. Suele comprenderse como una pausa mediana. Por ejemplo:

“Mi padre viajó a Groenlandia. No hay nada allí”.

- Punto y aparte. Empleado para finalizar un párrafo, de modo que tras introducirlo es necesario empezar con mayúsculas y en una línea distinta, conforme a las normas de sangrado del texto que se estén usando. Por ejemplo:

“…y esos fueron nuestros últimos días en Groenlandia.

Al día siguiente, amanecimos en París. El clima era oscuro y soplaba una brisa húmeda…”

- Punto final. Empleado para marcar el final absoluto de un texto. Lógicamente, después de él no viene nada.

Además de estos casos, es común emplear el punto luego de una abreviatura, pero en estos casos se continúa escribiendo normalmente tras el espacio, sin echar mano a mayúsculas ni interrumpir la línea.

El punto es un signo fundamental a la hora de escribir, ya que sirve para introducir una pausa más o menos larga, dependiendo del caso. Suele colocarse al final de los enunciados (oraciones, frases), inmediatamente después del último caracter escrito, sin espacios de por medio. Existen tres tipos distintos de punto, que son:

- Punto y seguido. Empleado para separar las frases y oraciones de un mismo párrafo, después de introducirlo es necesario dar un espacio y comenzar con una mayúscula. Suele comprenderse como una pausa mediana. Por ejemplo:

“Mi padre viajó a Groenlandia. No hay nada allí”.

- Punto y aparte. Empleado para finalizar un párrafo, de modo que tras introducirlo es necesario empezar con mayúsculas y en una línea distinta, conforme a las normas de sangrado del texto que se estén usando. Por ejemplo:

“…y esos fueron nuestros últimos días en Groenlandia.

Al día siguiente, amanecimos en París. El clima era oscuro y soplaba una brisa húmeda…”

- Punto final. Empleado para marcar el final absoluto de un texto. Lógicamente, después de él no viene nada.

Además de estos casos, es común emplear el punto luego de una abreviatura, pero en estos casos se continúa escribiendo normalmente tras el espacio, sin echar mano a mayúsculas ni interrumpir la línea.

La coma

La coma es probablemente el signo de puntuación más difícil de utilizar, pues en gran medida depende del estilo de escritura, pero en general se entiende como una pausa muy breve.

Al igual que el punto, se introduce sin dejar espacios de separación respecto al texto previo, pero dejando un espacio luego respecto de la palabra siguiente, y en general se usa para dar respiro en medio de cláusulas muy largas, siempre y cuando no separen innecesariamente al sujeto de la oración del verbo principal de la misma.

Por lo demás, la coma se utiliza para:

- Separar los términos de una enumeración, excepto aquellos precedidos por conjunciones (y, e, o, u). Por ejemplo: “Compré tomates, cebollas, papas y lechuga.

- Introducir cláusulas o incisos en medio de una oración, empleando siempre una coma inicial y otra final para marcar el inciso. Por ejemplo: “Simón Bolívar, Libertador de América del Sur, nació en Caracas en 1783”.

- Separar ciertas locuciones conjuntivas o adverbiales, tales como “en efecto”, “sin embargo”, “en fin”, etc., del texto que viene a continuación. Por ejemplo: “Por consiguiente, nuestras esperanzas se vieron defraudadas”.

- Separar el vocativo del resto de la oración, en frases como “Hola, Manuel” o “Llámame después, amigo mío”.

Punto y coma

El punto y coma es un signo poco frecuente, que sirve para juntar dos oraciones en una sola frase, introduciendo una pausa intermedia. Es útil en casos en que no se desea repetir el sujeto oracional, por ejemplo:

“Los muchachos llegaron tarde” + “A los muchachos no les dieron torta” = “Los muchachos llegaron tarde; no les dieron torta”.

En estos casos, el punto y coma puede también ser reemplazado por una conjunción (“y”) o por conectores como “porque” o “por eso”.

Por otro lado, el punto y coma puede utilizarse para separar los términos de una enumeración, cuando estos incluyen elementos separados por comas. Por ejemplo: “Extraño viajar en tren, en barco o avión; ir a dar a otros países; conocer gente nueva…”.

Los dos puntos

Este signo de puntuación introduce una pausa mayor que la de la coma, pero menor a la del punto, y se utiliza para detener el flujo del texto y el discurso, y llamar la atención del lector o el interlocutor respecto de algo que viene a continuación, y que siempre estará en relación estrecha con lo que se venía diciendo. Es muy común su empleo para introducir citas textuales.

Por ejemplo: “Nos robaron todo: los zapatos, el dinero, las llaves”.

Los puntos suspensivos

Compuestos siempre por tres y sólo tres puntos seguidos y sin espacios entre ellos (…), este signo introduce una pausa larga que tiene el fin de crear suspenso, duda, intriga o señalar que hay parte del texto que se encuentra omitido.

Se utilizan al final de una frase, en reemplazo de aquello que no se dijo, marcando el momento en que el silencio se produjo. Además, encerrados entre paréntesis “(…)” señalan una omisión intencional en medio de una cita textual.

Por ejemplo: “La verdad es que… no sé qué decir” o “Si tú lo dices…”.

Las comillas

Las comillas siempre vienen en pares y se utilizan para destacar alguna palabra o frase del resto del texto, indicando que se trata de algo tomado de otra fuente (como en las citas textuales), o que es un uso familiar, vulgar, popular o fuera de lo ordinario, e incluso en ocasiones que se trata de un giro irónico del autor.

Comúnmente se emplean las comillas inglesas (“ ”), pero también existen las angulares (« »), y en ocasiones se las puede combinar, por ejemplo, cuando existe una cita dentro de una cita. Otra posibilidad, cuando se usan las comillas inglesas, es distinguir entre las simples (‘ ’) y las dobles (“ ”) para marcar los niveles de la cita.

Algunos ejemplos a continuación:

- En mi casa me dicen “Chucho”, pero me llamo Jesús.

- El vocero expresó que no se harán responsables “de lo que suceda mañana”.

- Tal y como lo afirma en su libro Juan Gutiérrez: “para ser sabios debemos seguir la máxima de Voltaire de ‘cultivar nuestro jardín’ de manera constante”.

Los paréntesis y corchetes

Estos signos de puntuación también vienen siempre en pares, y sirven para crear incisos o cláusulas dentro del texto, separando lo que se encuentra entre ellos del resto para que sea leído aparte, a menudo como una aclaratoria, una acotación o un dato opcional, es decir, que bien puede leerse o bien puede omitirse.

Al igual que con las comillas, suelen alternarse el uso de paréntesis «( )» y corchetes «[ ]» cuando existen aclaratorias dentro de las aclaratorias, cosa común en muchas citas textuales. Asimismo, los corchetes suelen usarse para indicar el añadido de un texto, generalmente para facilitar la lectura, dentro de una cita textual.

Algunos ejemplos son:

- Ayer compramos dos juegos (de mesa, no de video) para entretener a los niños.

- Mario Levrero (Montevideo, 1940-2004) fue un escritor importante para su época.

- La nueva especie descubierta (cuyo nombre científico fue dado por el Dr. Goliatnizk [véase la Fig. 1] y obedece a razones misteriosas) se encuentra en posesión de los científicos adecuados.

Los signos de exclamación e interrogación

Estos signos de puntuación tienen el propósito de marcar la entonación del texto, para que podamos distinguir entre una pregunta o una exclamación, como un grito.

Son particularmente útiles a la hora de reproducir la oralidad, como en los diálogos, y siempre vienen en pares: el signo de apertura y el signo de cierre. Esto último es obligatorio en el español, a diferencia de otras lenguas que emplean únicamente el de cierre, ya que la sintaxis de la lengua no siempre permite percibir fácilmente en donde inicia la entonación deseada.

Así, los signos de interrogación sirven para hacer explícitas las preguntas, como en: “¿Adónde fuiste ayer?” o “¿Con qué salsa quieres tu pasta?”; mientras que los signos de exclamación se utilizan para introducir interjecciones, gritos, frases imperativas o cualquier tipo de exclamación enfática o dicha en un tono de voz elevado. Por ejemplo: “¡Qué mala suerte!”, “¡Deténgase o disparo!” o “¡Dios mío!”.

El guión y la raya

Estos signos de puntuación se distinguen entre sí en su longitud, ya que ambos consisten en una línea a media altura del texto escrito. La línea corta (-) es el guión, utilizado para separar las palabras cuando se acaba el espacio en una línea, o para separar ciertos términos especializados o combinados, como “artístico-literario” o “físico-químico”, por ejemplo.

En cambio, la línea larga o raya (—) sirve para intercalar incisos, en lugar de las comas o los paréntesis, o bien para introducir diálogos en una narración. Por ejemplo:

- —¿Quién está allí? —dijo Pedro.

- Lo importante en una entrevista —es decir, lo más importante— no es la apariencia, sino lo dicho.

Fuente: https://concepto.de/signos-de-puntuacion/#ixzz7l0kENfWF

SEMANA 17 y 18

Tema: la oración

¿Qué es una oración gramatical?

Una oración es una unidad de comunicación formada por un conjunto de palabras con sentido completo, independencia sintáctica y que suele terminar en punto o pausa

🧩 Partes de la oración

Generalmente una oración bimembre (estructura regular) consta de dos partes principales:

1. Sujeto (S)

-

Indica quién o qué realiza la acción del verbo o de quien se dice algo

Su núcleo es un sustantivo o pronombre

Puede ser:

-

-

Explícito: aparece expresado (“El niño”).

-

Tácito u omitido: no aparece pero se sobreentiende por la forma verbal (“(Yo) camino”).

-

Compuesto: varios núcleos unidos (“Juan y María”).

-

Impersonal o nulo: no hay sujeto lógico (“Llueve”).

-

2. Predicado (P)

-

Es lo que se dice del sujeto

-

Su núcleo es siempre un verbo conjugado

-

Tipos principales:

-

Predicado verbal (verbo no copulativo + complementos): “Los niños juegan en el parque”

Predicado nominal o atributivo (verbo copulativo + atributo): “Ella es inteligente”

-

🧾 Complementos del predicado

Estos añaden información al verbo:

| Complemento | Función | Ejemplo |

|---|---|---|

| CD (directo) | ¿Qué recibe la acción? | “Leo un libro” |

| CI (indirecto) | ¿A quién o para quién? | “Le di un regalo a mi madre” |

| CC (circunstancial) | Lugar, tiempo, modo, etc. | “Estudio en la biblioteca” |

| CR (régimen) | Requiere preposición por el verbo | “Confío en ti” |

| Atributo | En predicación nominal | “El cielo está azul” |

| Complemento predicativo | Califica al sujeto o CD | “Salió exhausto” |

| Complemento agente | En pasivas, indica el autor de la acción | “Fue pintado por el artista” |

✅ Ejemplos con análisis

-

El perro de la vecina atravesó ayer la calle sin su permiso.

-

Sujeto: El perro de la vecina

-

Núcleo: perro

-

-

Predicado: atravesó ayer la calle sin su permiso

-

Núcleo: atravesó (verbo)

-

Complementos:

-

CD: la calle

-

CC tiempo: ayer

-

CC modo/señado: sin su permiso

-

-

-

-

Ella es muy inteligente.

-

Sujeto: Ella (núcleo: pronombre)

-

Predicado nominal: es muy inteligente

-

Verbo copulativo: es

-

Atributo: muy inteligente

-

-

-

Pedro le dio el libro a Juan.

-

Sujeto tácito (Pedro)

-

Predicado:

-

Núcleo: dio

-

CD: el libro

-

CI: a Juan

-

-

-

Estudiamos por la noche.

-

Sujeto tácito (nosotros)

-

Predicado:

-

Núcleo: Estudiamos

-

CC tiempo: por la noche

-

-

✍️ Resumen final

-

Una oración está compuesta por sujeto (quién o qué) y predicado (lo que se dice).

-

Ambos tienen un núcleo: sustantivo/pronombre en sujeto y verbo en predicado.

-

El predicado se enriquece con complementos (directo, indirecto, circunstanciales, etc.).

-

Ejemplos muestran cómo se identifican y analizan estas partes.

SEMANA 19 Y 20

Tema: el texto informativo

¿Qué es un texto informativo?

Un texto informativo es aquel que transmite datos, hechos o conocimientos de forma objetiva y clara. No incluye opiniones del autor, ni busca convencer, solo informar. Es equivalente al texto expositivo .

Se utiliza en enciclopedias, periódicos, informes, manuales, folletos, libros escolares, entre otros formatos

🧠 Características principales

-

Objetividad: no hay juicios personales, solo hechos

-

Claridad y precisión: se usan palabras simples y exactas

-

Lenguaje accesible: especialmente en textos divulgativos, adecuándose a todo lector

Estructura organizada con título, subtítulos, introducción, desarrollo y conclusión

-

Datos verificables: pueden incluir estadísticas, fechas, nombres y referencias

-